종교단체 헌금 반환 소송, 실제 판례로 알아보기

신앙은 믿음에서 출발합니다.

하지만 그 믿음을 담아 드린 헌금이 어느 순간 상처와 분쟁의 원인이 될 수도 있다는 사실, 생각해보신 적 있으신가요?

교회, 절, 성당 등 종교단체에 드리는 헌금은 대부분 순수한 마음으로 이루어지지만,

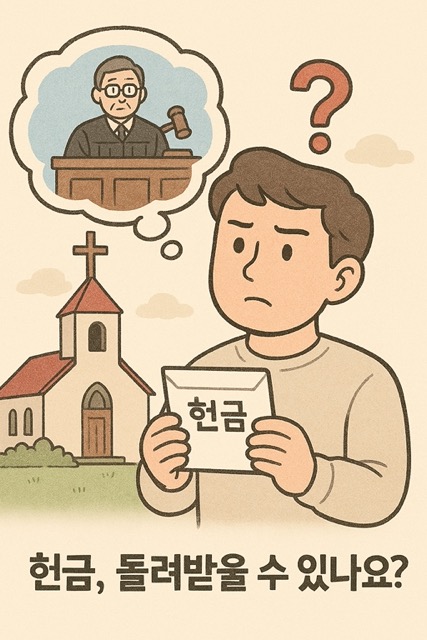

때때로 “이 헌금, 돌려받을 수 없을까?” 하는 고민이 생기기도 합니다.

오늘은 헌금의 법적 성격과 헌금 반환 소송이 가능한 경우,

그리고 관련 판례를 중심으로 이 민감하지만 중요한 주제를 풀어보겠습니다.

헌금은 법적으로 어떤 성격을 가질까요?

대부분의 법원은 헌금을 기부금, 더 정확히는 민법상 증여로 봅니다.

즉, 헌금은 내가 자발적으로, 무상으로 종교단체에 재산을 이전한 것으로 해석됩니다.

▶ 민법 제554조: 증여는 당사자 일방이 재산을 무상으로 상대방에게 주는 계약입니다.

따라서 일단 헌금이 이루어졌다면, ‘되돌려달라’는 요구는 기본적으로 받아들여지지 않습니다.

하지만 예외적인 경우에는 반환을 요구할 수 있는 여지도 있습니다.

헌금을 돌려받을 수 있는 예외적인 경우는?

1. 기망(속임수)이나 강요가 있었던 경우

종교단체가 “헌금을 안 하면 벌받는다”, “신의 뜻이니 반드시 내야 한다”는 식으로

심리적 강압이나 거짓된 주장으로 헌금을 유도한 경우라면,

민법상 기망·강박에 의한 의사표시 취소가 가능할 수 있습니다.

2. 특정 목적 헌금이 다른 용도로 사용된 경우

예를 들어 “건축 헌금”으로 드린 돈이 전혀 무관한 목적으로 사용됐다면,

이는 신탁관계 위반 또는 조건부 증여 위반으로 해석될 여지가 있습니다.

이 경우 반환 청구가 가능한 대표적 사례로 꼽힙니다.

실제 판례로 보는 헌금 반환 소송

● [대법원 2022다227688 판결]

종교단체가 신도에게 허위·기망적 선교 활동을 통해 거액의 금품을 유도한 사건입니다.

법원은 “사회적 상당성을 벗어난 선교행위는 민법상 불법행위로서 손해배상 책임이 있다”고 판단했습니다.

▶ 판결 요약 바로 보기

이 판결은 단순 헌금이 아닌, ‘종교적 포장 아래 행해진 기망 행위’에 법적 책임을 인정한 사례입니다.

● [서울고등법원 2013나77051]

A씨는 특정 교회에 “장학재단 설립”을 목적으로 2억 원을 헌금했으나, 해당 교회가 재단을 만들지 않고

운영비로 사용하자 헌금 반환을 청구했습니다.

법원은 “헌금 목적이 실현되지 않았다”며 일부 반환을 인정했습니다.

종교단체는 법적으로 누구 책임인가요?

종교단체는 대부분 비영리법인 또는 비법인 사단 형태로 운영됩니다.

이들은 일정한 조직·규약·대표자를 갖추면, 법인격이 없더라도 권리의 주체로 법적 책임을 질 수 있습니다.

즉, 종교단체 그 자체나, 대표자인 목사·스님·신부 등이

특정 행위에 대해 민형사상 책임을 질 수 있습니다.

헌금 반환을 고민할 때 고려해야 할 사항

- 헌금의 경위와 목적

목적이 특정되어 있었는지, 자발적이었는지 중요합니다. - 사용처에 대한 정보

목적에 맞게 사용됐는지, 약속이 지켜졌는지 확인합니다. - 증빙자료

통장 이체 내역, 문자·SNS 대화, 종교단체의 공식 요청문 등을 확보해두세요. - 소송 전 법률 상담

헌금 반환은 민감한 영역이라 반드시 전문가 상담을 거쳐 대응하시는 게 좋습니다.

마무리하며: 믿음도 계약도 투명해야 합니다

신앙은 깊은 믿음의 문제지만, 헌금은 결국 **법률적으로는 ‘금전 거래’**에 해당합니다.

드린 돈이 뜻대로 사용되지 않거나, 종교단체의 위법한 행위가 있었다면

법적인 판단을 구하는 것은 결코 신앙심의 부족이 아닙니다.

법원도 분명히 말합니다.

종교의 자유는 보장되지만, 그 자유가 타인의 권리를 침해해서는 안 됩니다.

헌금 반환을 고민하고 계신 분들께 이 글이 현실적인 도움이 되기를 바랍니다.

※ 본 글은 일반적인 법률 정보 제공을 위한 것이며, 구체적인 사례는 반드시 전문가의 자문을 받아 판단하시기 바랍니다.